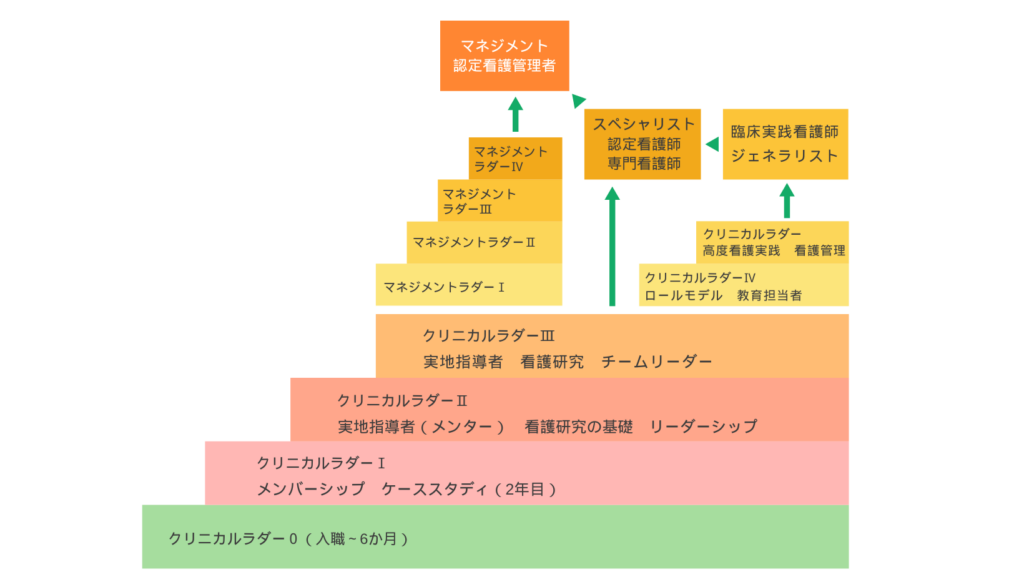

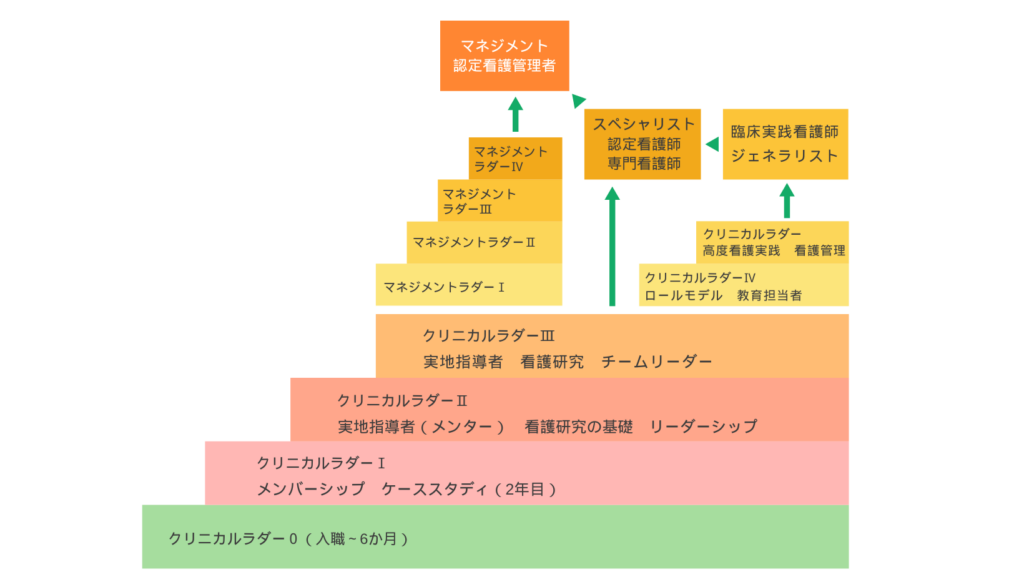

日本看護協会のクリニカルラダーに準拠したクリニカルラダーを作成し実施。

また、当院独自のクリニカルラダー0(当院に慣れ、看護手順に沿って業務が遂行できる)を整備し、スムーズに看護実践を行うための教育期間を設けています。

クリニカルラダー習得を中心に、それぞれの望むキャリアに合わせた支援を行います。

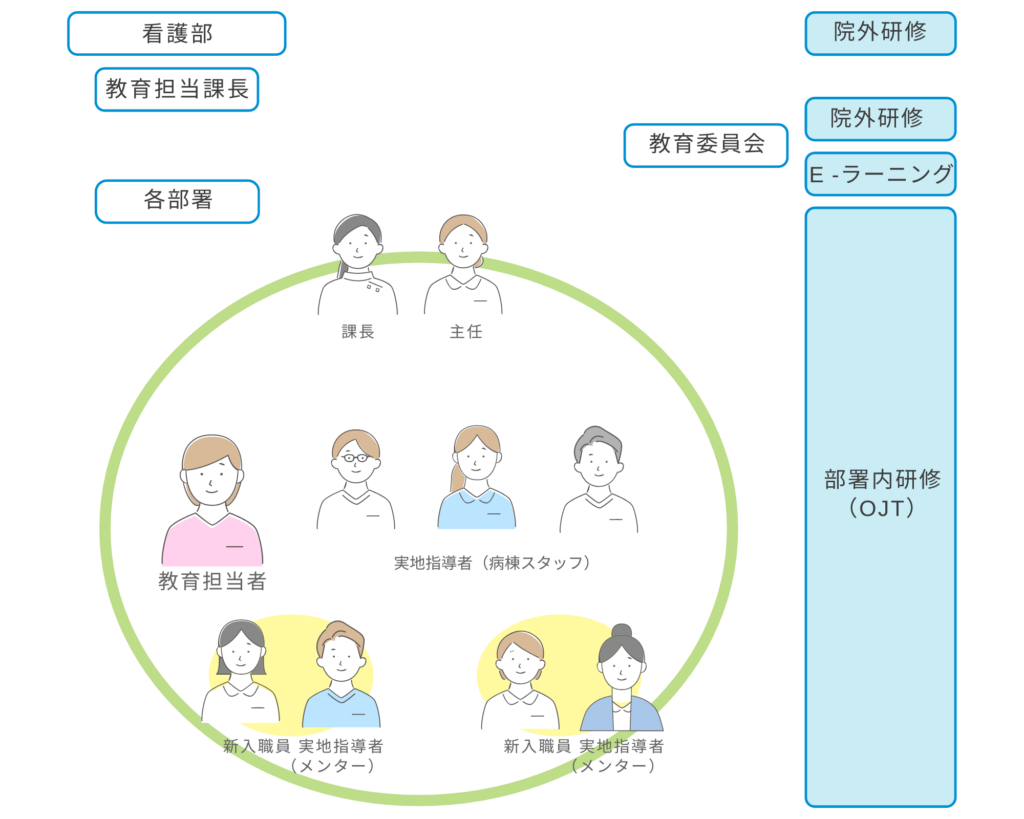

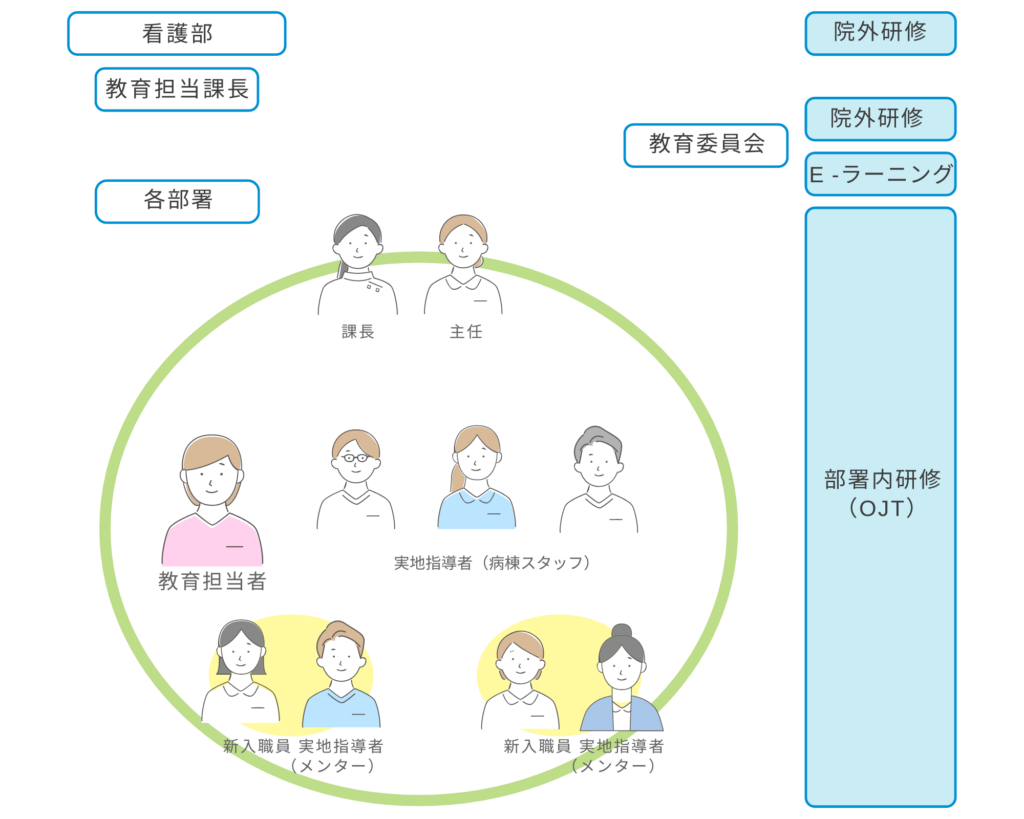

当院看護部では、チーム支援型の教育体制で新人看護師・新入職看護師を支援します。

新人看護師・新入職看護師に対し、スタッフ全員が実地指導者として関わり、課長を含めた部署全体で新人を育てます。また、メンター1名がラダー 0 終了まで担当します。

部署教育担当者は、実地指導者・メンター・主任・課長と相談しながら、学習計画を進めていきます。

既卒看護師も当院独自の『ラダー0』制度で指導を行います。

経験に応じて、指導期間の目安を設定しています。

ラダー0の期間は、既卒看護師にもメンター1名が担当し、不安解消に努め安心して仕事に取り組める環境での成長をサポートします。ラダー0終了後、クリニカルラダー評価を行い、本人にあったラダーでの学習を開始します。

準備中

日本看護協会のクリニカルラダーに準拠したクリニカルラダーを作成し実施。

また、当院独自のクリニカルラダー0(当院に慣れ、看護手順に沿って業務が遂行できる)を整備し、スムーズに看護実践を行うための教育期間を設けています。

クリニカルラダー習得を中心に、それぞれの望むキャリアに合わせた支援を行います。

当院看護部では、チーム支援型の教育体制で新人看護師・新入職看護師を支援します。

新人看護師・新入職看護師に対し、スタッフ全員が実地指導者として関わり、課長を含めた部署全体で新人を育てます。また、メンター1名がラダー 0 終了まで担当します。

部署教育担当者は、実地指導者・メンター・主任・課長と相談しながら、学習計画を進めていきます。

既卒看護師も当院独自の『ラダー0』制度で指導を行います。

経験に応じて、指導期間の目安を設定しています。

ラダー0の期間は、既卒看護師にもメンター1名が担当し、不安解消に努め安心して仕事に取り組める環境での成長をサポートします。ラダー0終了後、クリニカルラダー評価を行い、本人にあったラダーでの学習を開始します。

準備中

病院と介護老人保健施設あわせて4 チーム編成となっており、チーム担当制をとっています。チームで診療にあたるため、たくさんのセラピストが1患者さんに関わり、多角的な視点での診療を行うことができます。日々の診療で分からないこと、悩んでいることなどチーム内で相談できます。先輩たちと一緒に診療にあたることで、先輩の思考や技術に触れることができます。実際の診療を通じて指導し、知識、技術などを身に付けていきます。

チーム異動を年度ごとに行っています。急性期・回復期・外来リハ・訪問リハ・通所リハ・入所リハなど、さまざまな分野のリハビリテーションを経験することで、視野を広げ地域で活躍できるリハビリテーション専門職の育成を目指しています。

地域支援事業(介護予防教室、ご近所型介護予防教室、ロコトレ教室、地域ケア会議など)や健幸塾に参加し、予防医療の知識を身に付け、予防教室での講師体験を先輩たちについて行います。地域の疾病予防活動に参加することで、所属チームの患者さまの診療や退院支援・修了支援に活かします。

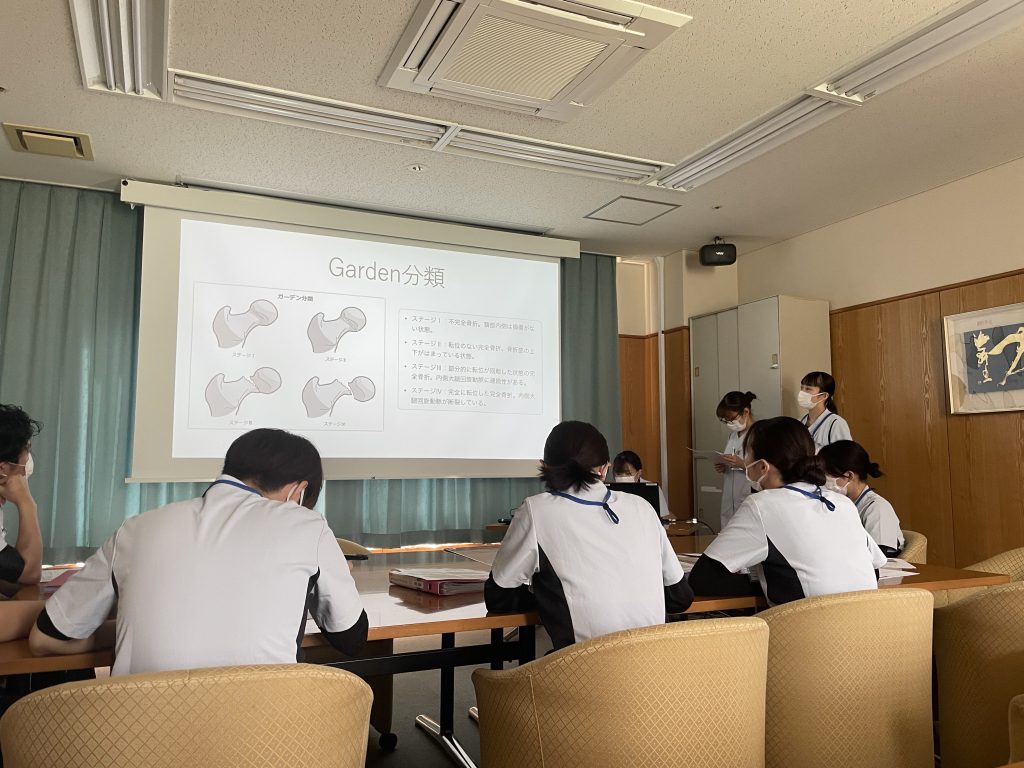

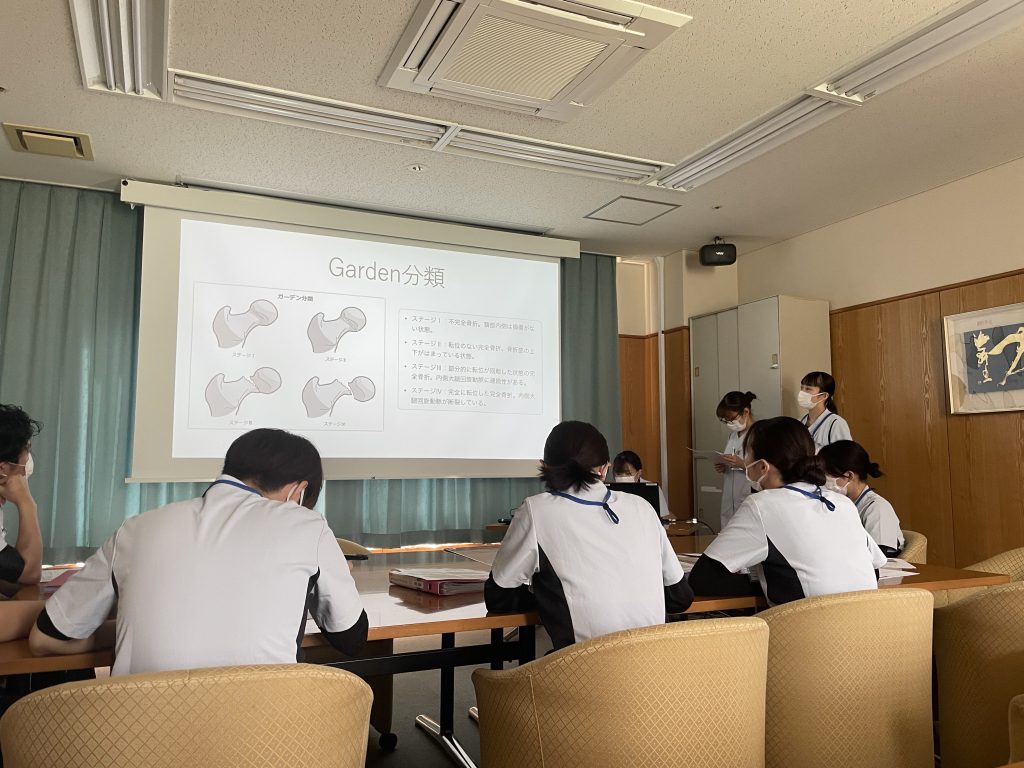

週1回リハビリテーション課内で勉強会を行っています。リハビリテーション実施に必要な講義・実技形式の勉強をします。症例検討会ではチームの症例をより深く検討して診療に活かしています。

入職後、最初の1 週間は新人オリエンテーションを行います。当院で使用している電子カルテやモバイル電子カルテの使用方法、物理療法機器の使い方、院内ルールやリハビリテーション実施上の必要な知識、診療報酬、地域包括ケアについてなど、講義・実技の研修を行います。

1週目より先輩たちについてもらいながら診療に入ります。まずは、治療を体験し、ひとりでプログラムを実施できるになったら、徐々に介入患者さんを増やしていき、3か月ぐらいで1人毎日10~15人ぐらいの診療を行います。

患者さんを担当したり、新規リハ患者さんの初回評価を行ったり、家屋調査や実地調査には最初は先輩たちについてもらいながら経験していきます。習熟度にあわせて、段階的に担当患者さんやカンファレンス等の多職種連携の場に参加する機会を増やしていきます。

地域支援事業にも先輩たちにつきながら、経験していきます。講師を努めることで、予防の知識の習得と「わかりやすく説明する」コミュニケーションスキル、地域に住む方々と交流し、「この地域でイキイキと生活する」という地域の生活イメージを構築し、退院支援や修了支援に活かせるようにしていきます。

病院と介護老人保健施設あわせて4 チーム編成となっており、チーム担当制をとっています。チームで診療にあたるため、たくさんのセラピストが1患者さんに関わり、多角的な視点での診療を行うことができます。日々の診療で分からないこと、悩んでいることなどチーム内で相談できます。先輩たちと一緒に診療にあたることで、先輩の思考や技術に触れることができます。実際の診療を通じて指導し、知識、技術などを身に付けていきます。

チーム異動を年度ごとに行っています。急性期・回復期・外来リハ・訪問リハ・通所リハ・入所リハなど、さまざまな分野のリハビリテーションを経験することで、視野を広げ地域で活躍できるリハビリテーション専門職の育成を目指しています。

地域支援事業(介護予防教室、ご近所型介護予防教室、ロコトレ教室、地域ケア会議など)や健幸塾に参加し、予防医療の知識を身に付け、予防教室での講師体験を先輩たちについて行います。地域の疾病予防活動に参加することで、所属チームの患者さまの診療や退院支援・修了支援に活かします。

週1回リハビリテーション課内で勉強会を行っています。リハビリテーション実施に必要な講義・実技形式の勉強をします。症例検討会ではチームの症例をより深く検討して診療に活かしています。

入職後、最初の1 週間は新人オリエンテーションを行います。当院で使用している電子カルテやモバイル電子カルテの使用方法、物理療法機器の使い方、院内ルールやリハビリテーション実施上の必要な知識、診療報酬、地域包括ケアについてなど、講義・実技の研修を行います。

1週目より先輩たちについてもらいながら診療に入ります。まずは、治療を体験し、ひとりでプログラムを実施できるになったら、徐々に介入患者さんを増やしていき、3か月ぐらいで1人毎日10~15人ぐらいの診療を行います。

患者さんを担当したり、新規リハ患者さんの初回評価を行ったり、家屋調査や実地調査には最初は先輩たちについてもらいながら経験していきます。習熟度にあわせて、段階的に担当患者さんやカンファレンス等の多職種連携の場に参加する機会を増やしていきます。

地域支援事業にも先輩たちにつきながら、経験していきます。講師を努めることで、予防の知識の習得と「わかりやすく説明する」コミュニケーションスキル、地域に住む方々と交流し、「この地域でイキイキと生活する」という地域の生活イメージを構築し、退院支援や修了支援に活かせるようにしていきます。

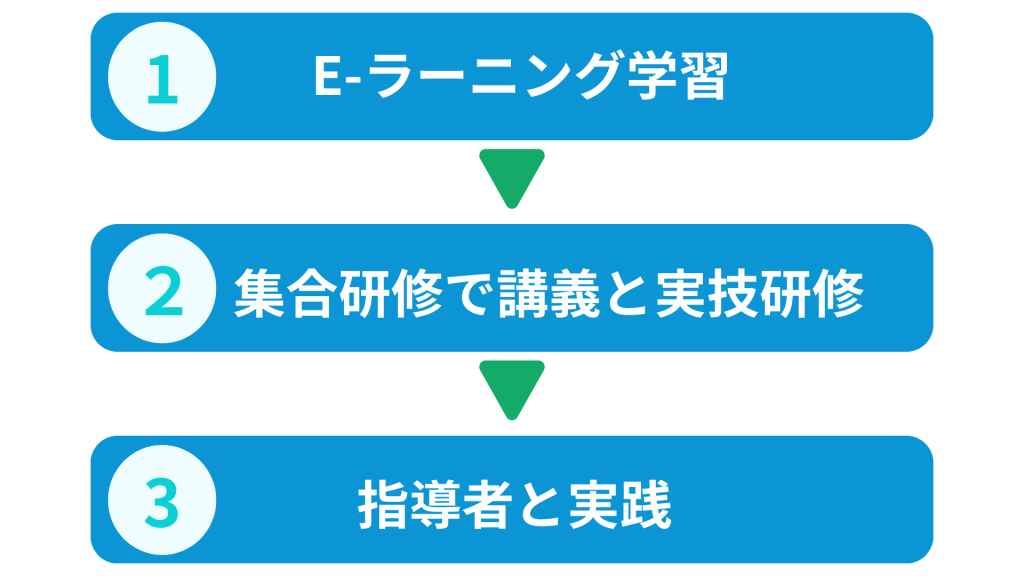

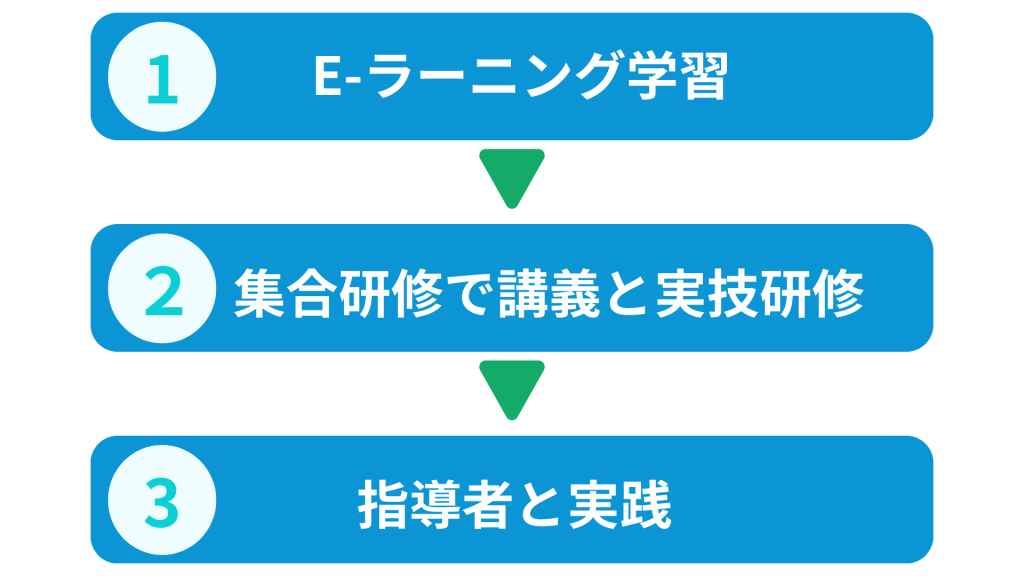

厚生労働省より示された「看護補助者の院内研修に含めるべき基礎知識」について、

院内集合研修または E- ラーニングを利用し研修を実施。年1回全員受講する。

厚生労働省より示された「看護補助者の院内研修に含めるべき基礎知識」について、

院内集合研修または E- ラーニングを利用し研修を実施。年1回全員受講する。